そもそも肥満細胞とは?

肥満細胞は、アレルギー反応や免疫反応に関わる白血球の一種で、「ヒスタミン」や「ヘパリン」といった化学物質を放出し、炎症や免疫反応などに重要な役割を果たしています。肥満細胞は、細胞質にヒスタミンなどの物質が充満しており、顕微鏡で観察すると膨れたように見える為、このような名前が付けられました。つまり、肥満とは関係はありません。

肥満細胞腫(mast cell tumor:MCT)とは?

肥満細胞という免疫細胞が腫瘍化する病気です。この肥満細胞が腫瘍化すると、腫瘍細胞が放出する化学物質により、炎症反応や潰瘍などを引き起こすことがあります。良性の場合もありますが、悪性のこともあり注意が必要です。上記のように、太っているからこの腫瘍になりやすいということではありません。犬にもみられる腫瘍ですが、犬と猫では生物学的挙動や治療、予後が異なる特徴を示します。ここでは以下に猫の肥満細胞腫について詳しく説明します。

猫の肥満細胞腫について

猫の肥満細胞腫は、皮膚型、脾臓型(内臓型)、腸管型に分類され、症状や予後などはそれぞれで異なってきます。

- 皮膚型肥満細胞腫

・最も一般的なタイプ

・小さなしこりとして現れやすい

・発生は、耳を含む頭頸部に最も多く、体幹部、手足や四肢にもみられる

・痒みや炎症を起こすこともある

・細胞診を行うことで比較的容易に診断できる

・通常は良性で、切除によって完治することが多い

・約20%の症例は多発性であり、その場合、脾臓型肥満細胞腫からの

転移の可能性がある - 脾臓型(内臓型)肥満細胞腫

・猫の脾臓に発生する腫瘍としては最も多い

・肝臓やリンパ節、皮膚など他の臓器へ比較的高い頻度で転移する

・症状は、嘔吐や食欲不振、体重減少がみられることが多い

・約30%の症例で胸腹水の貯留がみられる

・治療は脾臓摘出が推奨され、転移があったとしても臨床症状が改善する

可能性がある - 腸管型肥満細胞腫

・他のタイプと比べると発生はまれ

・小腸に発生することが多い

・嘔吐や下痢、食欲不振がみられる

・腹腔内のリンパ節や肝臓に転移しやすく、予後は悪いことが多い

症例

今回は皮膚型肥満細胞腫がみられた猫を2例紹介します。

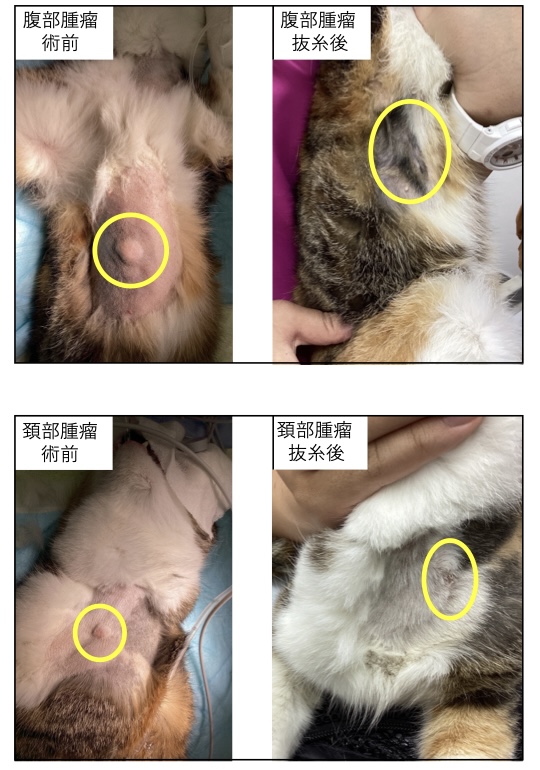

・症例①

13歳2ヶ月例の猫がお腹のできものが大きくなってきているとの主訴で来院されました。

腹部には2cmほどの腫瘤が認められました。また、身体検査時に左頚部にも腫瘤がみられたので、2箇所を細胞診したところ共に肥満細胞腫疑いと診断されました。本例は多発性で、内臓型の肥満細胞腫からの転移の可能性もあった為、全身検査を行いましたがリンパ節の腫大、脾臓や腸管などに異常はみられませんでした。皮膚型肥満細胞腫として全身麻酔下で切除を実施し、病理組織検査では「肥満細胞腫(低悪性度)」と診断されました。術後の経過も問題なく、腫瘍の再発もみられていません。

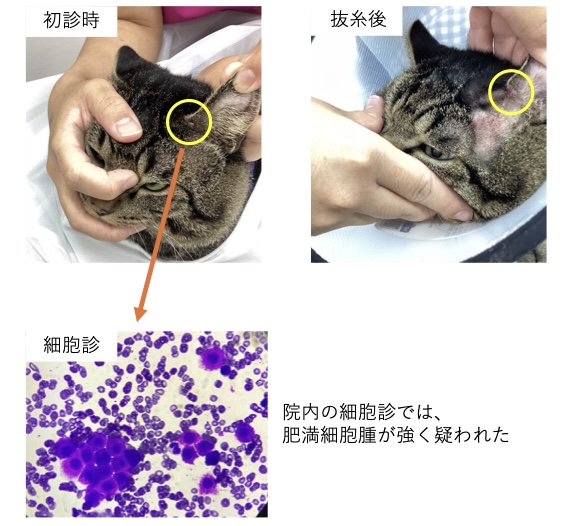

・症例②

2歳3ヶ月のオス猫が去勢手術希望で来院されました。身体検査上、耳介皮膚に小さな結節(できもの)が認められたため、細胞診したところ肥満細胞腫が疑われました。全身検査でも異常はみられなかったので去勢手術の際、結節も併せて切除しました。病理組織検査でも「肥満細胞腫(高分化型:低悪性度)」と診断されました。耳の端でしたが、抜糸時には傷も綺麗に治り問題ありませんでした。

まとめ

猫の肥満細胞腫は皮膚型が最も一般的なタイプであり、多くは良性経過であるので切除すれば完治も可能な腫瘍です。ただし症例①のように多発性であったり、腫瘍直径が1.5cm以上などは注意すべき特徴(予後因子)の為、今後も再発や新たな部位への発生(転移)がないかをみていく必要があります。小さなしこりでも見つけた場合は肥満細胞腫の可能性もあるので動物病院に受診してください。

執筆者:滝野川動物病院 豊島 祐次郎