ウサギのツメダニ症とは?

ウサギツメダニはウサギに寄生するダニ(Cheyletiella:ツメダニ属)によって引き起こされる皮膚病です。感染したウサギの皮膚に白いフケのようなものが目立つのが特徴です。健康なウサギでは無症状であることが多いですが、グルーミングできないウサギ、ストレスがかかったり、幼体や高齢ウサギで免疫力が低下しているウサギでツメダニが増殖して症状が認められることがあります。ツメダニはヒトへも感染する人獣共通感染症でもあるので、この病気にかかった場合はうつらないように注意が必要です。ヒトでは赤い湿疹や痒みを伴う皮膚炎を起こすことがあります。また、犬や猫にもうつることがあるので、同居している場合は接触しないようにする必要があります。

原因となるダニ

主にCheyletiella prasitivoraxというダニが寄生します。

形態は、成虫の大きさは0.3~0.5mmで、前足に大きなかぎ爪を持っているのが特徴です。

皮膚の表面(角質層)の住み、角質を食べて生きています。

症状

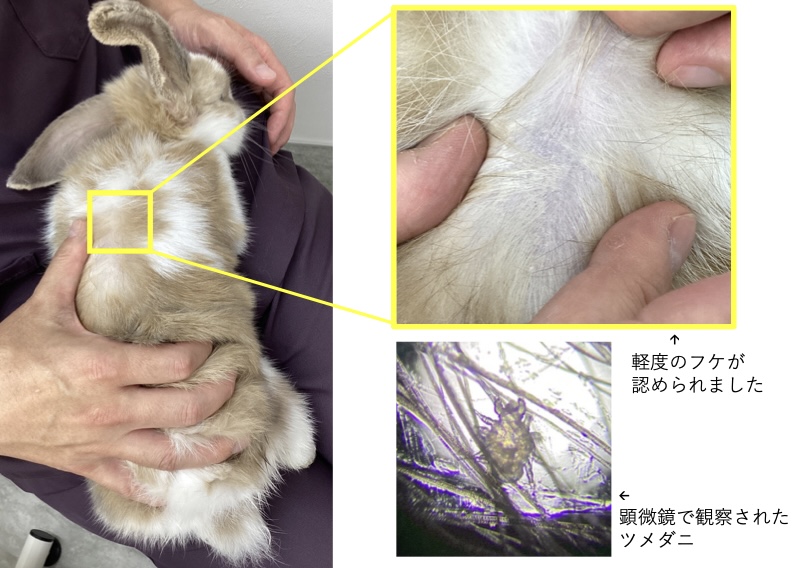

主に首から背中にかけての皮膚に白いフケや脱毛がみられることが特徴です。大量寄生すると皮膚に赤みや痒みが伴うことがあります。また痒みで掻くことにより痂皮(カサブタ)がみられることもあります。

診断

フケをセロハンテープで採取して顕微鏡で観察し、ツメダニの虫体や虫卵の存在を確認します。少数寄生の場合、検出できないこともありますが、症状などでツメダニ症を強く疑う場合は試験的に駆虫薬を投与することもあります。

治療

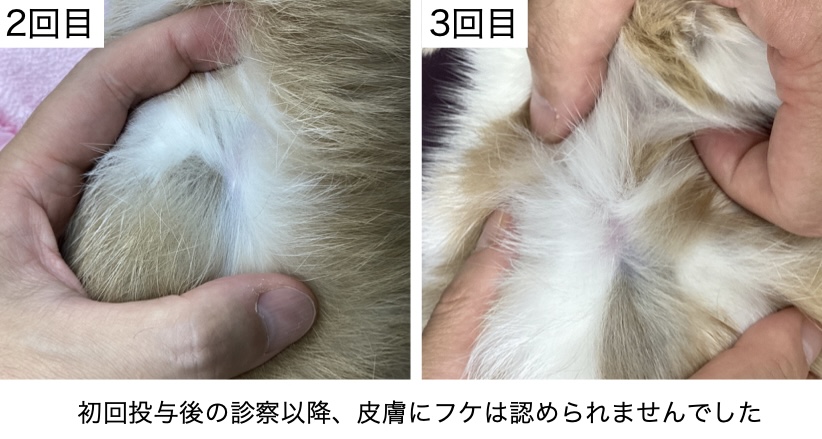

ダニに効果のある駆虫薬を投与します。最近では皮膚に滴下するスポット剤を使用することが主流となっています。スポット剤の刺激で気にして掻いてしまったり皮膚炎を起こしたりする個体の場合は注射で治療することもあります。ツメダニは、ウサギの皮膚で卵、若いダニ、成虫のダニと様々な形で生息しています。そのライフサイクルは2~3週間で、卵には駆虫薬の効果がありません。その為、ダニをしっかりと駆除するには2~4週間毎に計3回投与する必要があります。

症例

4ヶ月齢のウサギが、3日前からフケがみられるとのことで来院されました。身体検査では首から背中にかけてフケが認められました。皮膚に炎症(赤み)や痒みはみられませんでした。フケをセロテープを押し当て、それを顕微鏡で観察したところツメダニの虫体が確認できました。

治療は舐められない首付近に駆虫薬のスポット剤を滴下しました。約3週間後の2回目の駆虫の際にはフケは認められなくなっていました。さらに約2週間後に駆虫薬を滴下し、合計3回の投与で治療終了しました。

まとめ

ウサギのツメダニ症は比較的よくみられる皮膚病です。健康なウサギでは無症状か軽度なため、気付きにくいことが多いです。今回の症例でも症状は軽度なフケだけで痒みなどの症状がみられませんでした。常日頃、状態を観察できているからこそ見つけられたのではないかと思います。また症状が出ている場合は免疫力を低下させるような基礎疾患がある可能性も考えられます。定期的にチェックして皮膚にフケなど異常ががみられた場合は動物病院を受診しましょう。ツメダニは人獣共通感染症でヒトにもうつる病気です。ツメダニが見つかった場合はケージや毛布などの洗浄・消毒、ウサギを触った後は手洗いをしてかからないように注意しましょう。

執筆者:滝野川動物病院 豊島 祐次郎