チンチラの歯について

チンチラは常生歯(じょうせいし)といって、歯が一生伸び続ける動物です。歯が正常であれば、齧ったりすることで切歯(前歯)が、牧草を臼歯(奥歯)ですりつぶすことで臼歯が適度に磨耗することで正常な長さと形が保たれています。チンチラの歯は、切歯が上下2本ずつで4本、臼歯が上下左右4本ずつの16本で合計20本で構成されています。

臼歯不正咬合とは?

しかしながら、何らかの原因で上下・左右の臼歯が正しく噛み合わないと、歯の過長(過剰に伸びる)を起こし、それによって舌や頬の粘膜を傷をつけることによって痛みが生じます。結果として摂食が困難となり、食欲不振の一因となります。

臼歯過長の原因

様々な原因が挙げられますが、背景としてチンチラの本来の生息地であるアンデス山岳地帯の植物は硬く、繊維質も多く、エネルギー量が低いため多量に摂取しなければならない為、歯の磨耗の機会が必然的に多くなります。それに比べると、飼育下で与えられる植物は清潔で低繊維で高エネルギー、ペレットなどの濃厚飼料の給与で磨耗の機会が減っていることが考えられます。実際に飼育下でのチンチラは野生個体と比べて臼歯が長いというデータがあります。

他の主な原因としては以下に示します。

- 遺伝的要因

顎の形や歯の並びの異常が生まれつきある場合

2. 食生活の問題

ペレットや柔らかい食餌ばかりで歯を磨耗する機会が不足する場合や栄養不足(ビタミンD欠乏など)

3. 事故・外傷

顎の打撲やケージなど硬いものを齧ることで歯が折れて噛み合わせが悪くなる場合

4. 病気や感染症

歯根や骨に炎症が起きて歯の位置がずれて噛み合わせが悪くなる場合

臼歯過長の症状

・食欲低下・不振

・じっとしている、寄ってこない

・食べるのに時間がかかる

・食餌を選り好みをする、好きなものしか食べない

・食べようとするけど食べない、食べられない

・食べ物を落とす、投げる

・歯ぎしりする

・流涎(よだれ)

・口周囲の濡れ、それを気にすることによる前肢の濡れや汚れ

・口臭がする

・流涙(歯根が伸びて鼻涙管を圧迫するため)

など様々な症状がみられますが、個体差があり全てのチンチラが同様の症状を起こす訳ではありません。

診断・治療

基本的には無麻酔下で口腔内を観察し、明らかな流涎、臼歯の過長や舌・頬粘膜に傷があることを確認することで診断します。しかし、チンチラの口腔内は狭く奥の方まで詳細にみることが困難なこと、上顎の臼歯が頬の粘膜に刺さって埋もれている場合などから検出が難しいこともあります。そのような場合は全身麻酔下で口腔内をしっかりと観察する必要があります。

治療は、通常全身麻酔下で伸びている歯を切削します。その際、口腔内は狭いため、口唇・舌・粘膜を巻き込んだり、舌・歯肉・頬粘膜を傷つけないように慎重な取り扱いが必要となります。全身状態が悪い場合や、前の方の臼歯のみの過長でアプローチが可能な場合には無麻酔下で処置を行うこともあります。

症例

3歳のチンチラが、4日前から食欲低下、便の量が少ない、便も小さくなっているとの症状で来院されました。意識下での口腔内検査では流涎や明らかな傷は検出されませんでした。X線検査では消化管に軽度のガスは認められるものの、閉塞所見はなかった為、消化管鬱滞として治療を開始しました。6日後に受診しましたが、食欲の改善が乏しく、体重減少もみられた為、臼歯過長の可能性があるため、麻酔下での口腔内精査を実施しました。

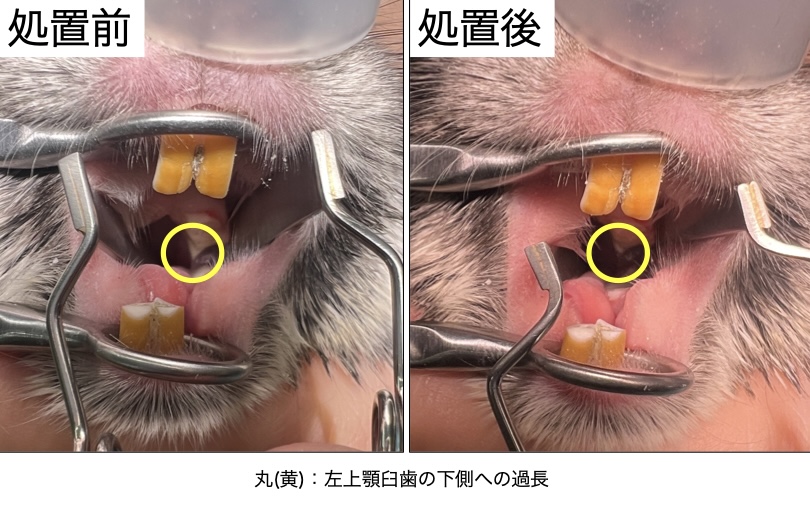

口腔内を確認したところ、左上顎の臼歯が過長して頬粘膜に当たって潰瘍を起こしていることを認めたので、過長している臼歯を切削しました。また別の奥の臼歯も下側に過長していた為、研磨して咬合面を整えました。

処置後、ケージ内で牧草を食べる様子が確認することができました(動画参照↓)。

本症例は流涎などの症状や意識下では傷が確認できなかった為、麻酔下での口腔内精査を行うことで傷が確認できたケースでした。処置後、1~2週間で徐々に改善がみられ現在は体重も増加して元気に過ごせています。幸いなことに処置後、3ヶ月経過していますが新たな過長はみられていません。今後も定期的なチェックをしていく予定です。

まとめ

臼歯の不正咬合は根本的に治るものではないため、今後もうまく付き合っていく必要があり、定期的に処置を行わなければならないこともあります。しかし、臼歯の過長による原因での食欲不振の場合、適切な処置を行えば食べ始めたり調子が上がることがあります。言い換えれば、歯が原因の場合、その処置を行わなければ改善することはありません。

普段のチンチラの食事や行動で少しでも異変があれば、早めに動物病院にご相談ください。

執筆者:滝野川動物病院 豊島 祐次郎